Перейти к:

Первичный гиперпаратиреоз вследствие эктопированной в средостение аденомы околощитовидной железы (клинический случай)

https://doi.org/10.14341/serg12840

Аннотация

В последнее время все большую актуальность приобретает первичный гиперпаратиреоз, представляющий собой значимую медико-социально проблему. Высокая распространенность форм без выраженной клинической симптоматики, а также низкая осведомленность врачей относительно данной патологии приводит к поздней диагностике, отсроченному началу лечения и, как следствие, развитию серьезных полисистемных осложнений с повышенным риском преждевременной смерти. При этом своевременная диагностика заболевания основана на сравнительно доступных лабораторных исследованиях — уровня кальция и паратгормона в крови, а визуализацию аденомы в большинстве случаев обеспечивают ультразвуковое исследование и сцинтиграфия. В данной статье рассмотрен клинический случай первичного гиперпаратиреоза вследствие расположенной в средостении аденомы околощитовидной железы, отсутствие своевременного лечения которого стало причиной длительного страдания пациентки и развития тяжелых осложнений.

Для цитирования:

Топольницкий Е.Б., Милованова Т.А., Апальков Д.Г., Бибик Е.Е., Гончарова А.И., Цветухин М.О. Первичный гиперпаратиреоз вследствие эктопированной в средостение аденомы околощитовидной железы (клинический случай). Эндокринная хирургия. 2024;18(3):36-42. https://doi.org/10.14341/serg12840

For citation:

Topolnitskiy Y.B., Milovanova T.A., Apalkov D.G., Bibik Е.Е., Goncharova A.I., Tsvetukhin M.O. Primary hyperparathyroidism caused by an ectopic parathyroid adenoma in the mediastinum (case report). Endocrine Surgery. 2024;18(3):36-42. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/serg12840

АКТУАЛЬНОСТЬ

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) — эндокринное заболевание, характеризующееся избыточной автономной секрецией паратиреоидного гормона (ПТГ) вследствие первичной патологии околощитовидной железы, чаще всего (85–90% случаев) солидной аденомы [1][2]. Распространенность ПГПТ в мире колеблется в широких пределах, прежде всего из-за отсутствия крупных многоцентровых исследований, стандартизированных критериев оценки и определения формы ПГПТ. По последним данным, его распространенность составляет от 0,5 до 34 на 1000 человек. Чаще всего данным заболеванием болеют женщины в период постменопаузы. Соотношение мужчин и женщин в возрасте после 45 лет составляет 1:3, до 45 лет оно примерно одинаковое [3].

Симптомы ПГПТ в большинстве случаев обусловлены гиперкальциемией. Классическими проявлениями этой патологии считаются снижение минеральной плотности костей (МПК) и фиброзно-кистозный остеит, нефролитиаз и нефрокальциноз, полиурия и полидипсия, язвенная болезнь, панкреатит, неврологические и психиатрические проявления [4]. В последние годы клиническая картина ПГПТ значимо изменилась, и вместо случаев с тяжелым поражением почек и костей заболевание все чаще диагностируется только на основании измененных результатов лабораторных исследований [1]. Причем у пациентов могут развиваться остеопороз и компрессионные переломы позвонков со стертым неспецифическим болевым симптомом. Также выделяют нормокальциемические варианты ПГПТ. В ряде случаев на первый план заболевания могут выступать неклассические осложнения, которыми принято считать артериальную гипертензию, сердечно-сосудистые заболевания, гипергликемию, мышечную слабость, повышенную утомляемость, а также снижение общего качества жизни [5].

Учитывая тяжесть осложнений и высокую инвалидизацию пациентов, ПГПТ требует особого внимания, так как ранняя диагностика способствует снижению расходов на сопровождение пациентов с этим заболеванием. В связи с отсутствием скрининговых обследований с определением концентрации кальция крови большая часть случаев в популяции остается не выявленной [3].

Данный клинический случай показывает важность своевременной диагностики и начала лечения ПГПТ.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка Н., 68 лет, была госпитализирована в феврале 2023 г. в терапевтическое отделение Томской областной клинической больницы для коррекции гипотензивной терапии в связи с кризовым течением гипертонической болезни. При поступлении женщина предъявляла жалобы на повышение артериального давления (АД) до 240/110 мм рт.ст., нелокализованные головные боли без связи с физической нагрузкой, боли в правом тазобедренном суставе во время движений, выраженную общую и мышечную слабость, особенно дистальных частей рук и ног, периодическую сухость во рту.

Из анамнеза установлено, что в 2016 г. в возрасте 61 года она впервые обратилась к эндокринологу с жалобами на першение и ощущения кома в горле, дискомфорт при глотании. При обследовании были выявлены повышенный уровень ПТГ до 290 пг/мл и гипокальциемия — 1,9 ммоль/л. При сцинтиграфии определялись признаки гиперфункции левой нижней околощитовидной железы (ОЩЖ). На основании снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и признаков хронической болезни почек (ХБП) в стадии С3А был уставлен диагноз вторичного гиперпаратиреоза, назначен холекальциферол в дозировке 4000 МЕ в сутки с рекомендацией динамического контроля ПТГ и кальция крови. Однако показатели кальций-фосфорного обмена в последующем не исследовались. Прием холекальциферола пациентка прекратила самостоятельно. На тот период в анамнезе уже были зарегистрированы артериальная гипертензия с 45 лет, инсульт по ишемическому типу с правосторонним гемипарезом в 50 лет, эндопротезирование левого коленного сустава в 2015 г. В 2017 г. произошел асептический некроз головки правой бедренной кости, по этому поводу выполнено эндопротезирование правого тазобедренного сустава, в 63 года (2019 г.) — эндопротезирование правого коленного сустава. В 2020 г. диагностирован асептический некроз головки левой бедренной кости, после осмотра травматолога-ортопеда было запланировано эндопротезирование левого тазобедренного сустава. В этом же году при эзофагогастродуоденоскопии была обнаружена язва по малой кривизне тела желудка, что расценили как впервые выявленную язвенную болезнь, пациентке была назначена противоязвенная терапия. В 2022 г. консультирована нефрологом, отмечено прогрессирование ХБП до С3Б стадии (СКФ — 32 мл/мин), повышение уровней кальция крови до 2,9 ммоль/л и ПТГ — 697,4 пг/мл. Несмотря на отягощенный анамнез по сопутствующим заболеваниям, выраженность клинических проявлений и нарушений кальциевого обмена, лечебно-диагностических рекомендаций не было дано. В дополнение к анамнезу диагностирован хронический калькулезный холецистит, неактивный хронический вирусный гепатит С, многоузловой эутиреоидный зоб. При лабораторных исследованиях последние 7 лет наблюдался постоянно значительно повышенный уровень щелочной фосфатазы (ЩФ). Менопауза у пациентки наступила в 45 лет.

При поступлении в отделение общее состояние пациентки соответствовало средней степени тяжести. Она передвигалась с помощью трости, отмечалась шаткость походки и трудности в перемене положения тела за счет выраженной мышечной слабости и ожирения. Рост — 156 см, вес — 86 кг, объем талии — 126 см, индекс массы тела (ИМТ) — 35,3 кг/м2 с преимущественным отложением жировой ткани по абдоминальному типу. Отмечалась сухость кожных покровов и незначительное снижение тургора кожи. Визуально щитовидная железа не была увеличена, при пальпации эластичная, безболезненная, узлы не определялись. Тоны сердца приглушенные, ритмичные с частотой сердечных сокращений 59 в минуту, пульс — 59 в минуту. АД — 145/95 мм рт.ст. Со стороны костно-мышечной системы отмечалась отечность в области коленных суставов и снижение мышечного тонуса мышц нижних конечностей.

В биохимическом анализе крови (табл. 1) были выявлены гиперкальциемия, гиперкалиемия, гипергликемия, повышенный уровень ПТГ, ЩФ, мочевины и креатинина. СКФ, рассчитанная по формуле CKD-EPI, составила 30 мл/мин/1,73 м2, что соответствует стадии ХБП С3Б. В общем анализе крови наблюдались признаки гипохромной нормоцитарной анемии легкой степени, ускорение скорости оседания эритроцитов и снижение гематокрита. Показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) составил 6,2%.

В связи с подтвержденными лабораторными признаками ПГПТ проведена топическая диагностика. При ультразвуковом исследовании щитовидная железа не была увеличена в объеме, смешанной эхогенности, неоднородной структуры с мелкими линейными гиперэхогенными включениями; в правой доле, ближе к задним отделам, — гипоэхогенный узел с гипоэхогенным ободком, размерами 8х9х7 мм, подобный узел — в левой доле в средних отделах, размерами 7х13х9 мм, также в обеих долях — более мелкие узловые образования и гипоэхогенные участки диаметром до 5 мм, повышена васкуляризация узлов по периферии, регионарные лимфоузлы не увеличены. В проекции ОЩЖ образования достоверно не визуализированы.

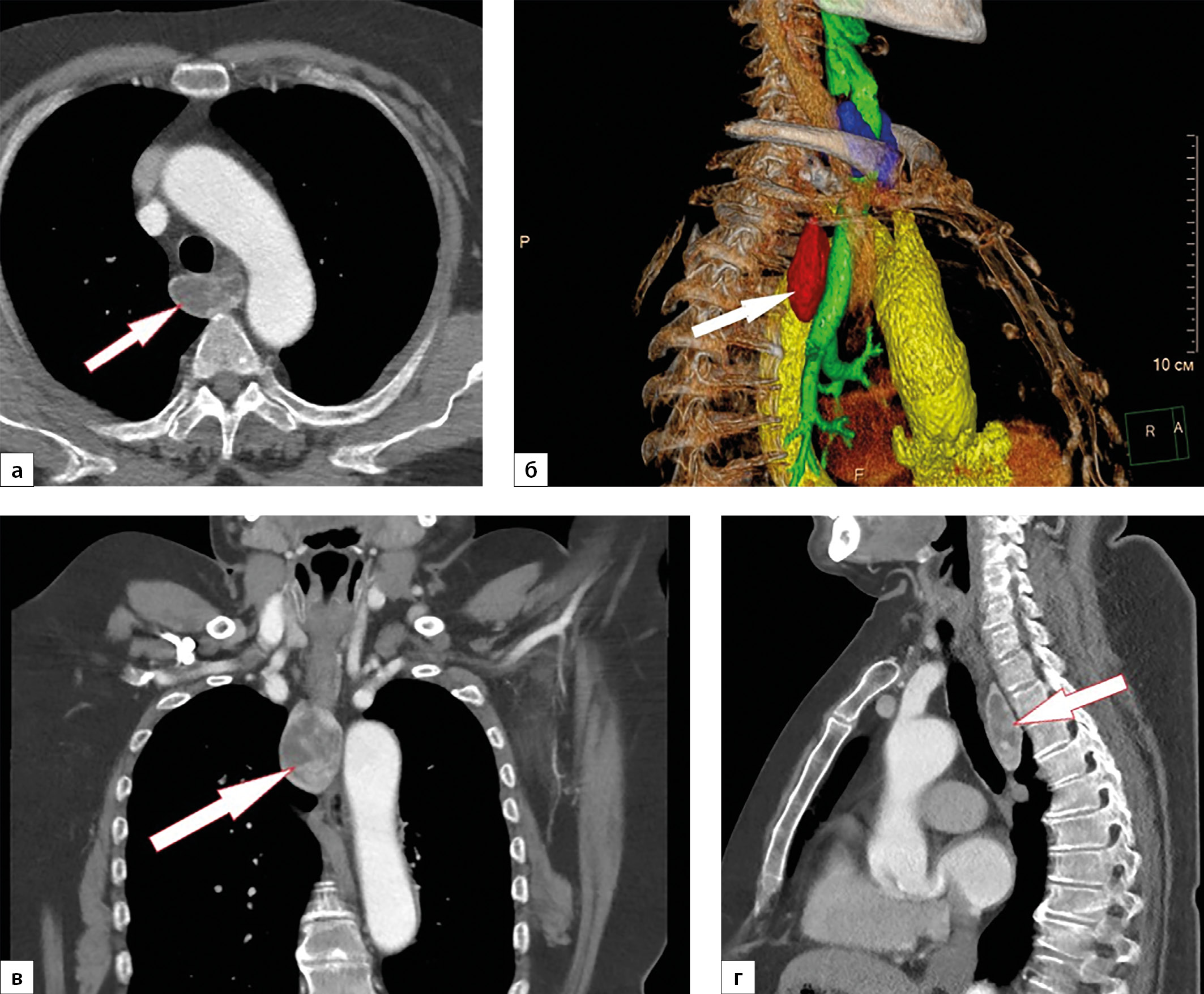

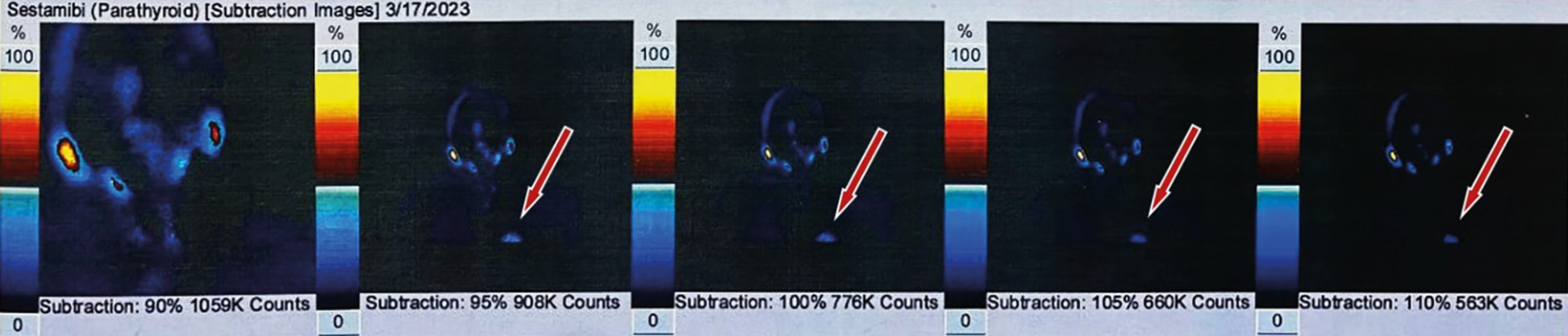

По результатам спиральной компьютерной томографии (СКТ) шеи и грудной клетки с внутривенным контрастированием, определялось мягкотканое новообразование верхне-заднего средостения, размерами 50x25 мм, прилежащее к мембранозной части грудного отдела трахеи, аорте и пищеводу, без признаков их прорастания; очагово-инфильтративных изменений в легочной ткани не обнаружено (рис. 1). Дополнительно проведенная сцинтиграфия ОЩЖ с 99mТс-технетрилом (MIBI) подтвердила наличие в верхнем средостении опухоли эктопированной ОЩЖ (рис. 2).

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости обнаружен конкремент в желчном пузыре, диффузные изменения печени и почек.

Учитывая анамнестические данные, клинико-рентгенологические и лабораторно-инструментальные исследования, был выставлен диагноз ПГПТ, вызванный опухолью эктопированной околощитовидной железы в верхнезаднее средостение. Согласно выбранной стратегии, коррекция электролитных нарушений проводилась препаратом цинакальцет в дозировке 30 мг 1 раз в сутки, инфузионной и диуретической терапией. Однако в связи с отсутствием эффективности консервативного лечения у пациентки имелись абсолютные показания для хирургической операции.

Больная была переведена в хирургическое торакальное отделение, и коллегиально решено использовать малоинвазивный доступ. В левом боковом положении при однолегочной интубации в марте 2023 г. выполнено двухпортовое видеоассистированное удаление новообразования средостения, дренирование правой плевральной полости. Опухоль интимно прилегала к грудному отделу трахеи и пищеводу, ультразвуковым диссектором прецизионно выделена и удалена с прилежащей жировой клетчаткой. Макроскопически образование ОЩЖ было до 5 см в диаметре, овальной формы, тугоэластичной консистенции, на разрезе — вишнево-коричневого цвета, выбухающее на разрезе. Патоморфологическая картина опухоли была представлена оксифильными клетками с обильной зернистой цитоплазмой без признаков атипии с низкой митотической активностью и без некрозов, что расценено как эктопированная ткань ОЩЖ с формированием аденомы.

В первые часы после экстубации в условиях отделения реанимации у пациентки были отмечены признаки нарастающего газового синдрома (правосторонний пневмоторакс, пневмомедиастинум, межтканевой эмфиземы) с дыхательной недостаточностью, и выявлен линейный дефект мембранозной части грудного отдела трахеи до 25 мм. Выполнена экстренная торакотомия и ушивание дефекта трахеи. После повторной экстубации и стабилизации состояния на 2-е сутки после операции женщина переведена в профильное отделение. На фоне комплексного лечения ее состояние постепенно улучшилось, регрессировали подкожная и межтканевая эмфизема, пневмоторакс, пневмомедиастинум. В послеоперационном периоде для коррекции уровня кальция крови был назначен кальция карбонат в дозе 2 г в сутки и холекальциферол 4000 МЕ в сутки. Проводился послеоперационный мониторинг лабораторных показателей (табл. 2). На момент выписки из стационара на фоне терапии сохранялась умеренная гипокальциемия без клинической симптоматики и повышение уровня ПТГ при стабильно сниженной фильтрационной функции почек (СКФ (CKD-EPI) 34 мл/мин/1,73 м2). Показатели остальных анализов были без значимых отклонений.

Пациентка была выписана на 21-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии под наблюдение терапевта и эндокринолога по месту жительства с рекомендацией приема назначенной терапии и динамического контроля показателей ПТГ, кальция крови и СКФ.

Таблица 1. Показатели биохимического анализа крови больной при госпитализации

Показатель | Значение | Референтный диапазон |

Кальцийскорр (ммоль/л) | 2,91 | 2,20–2,65 |

Альбумин (г/л) | 37,8 | 35–52 г/л |

Калий (ммоль/л) | 5,60 | 3,5–5,1 |

Глюкоза (ммоль/л) | 6,5 | 3,3–6,1 |

Паратгормон (пг/мл) | 1220 | 15–65 |

Щелочная фосфатаза (ЕД/л) | 216 | 30–120 |

Креатинин (мкмоль/л) | 150 | 58–96 |

СКФ (CKD-EPI; мл/мин/1,73 м2) | 30 | >90 |

Примечание. Кальцийскорр — кальций, скорректированный на альбумин.

Рисунок 1. СКТ ОГК с контрастированием.

а — горизонтальный срез; б — трехмерная компьютерная модель; в — фронтальный срез; г — сагиттальный срез.

Рисунок 2. Сцинтиграфия ОЩЖ (MIBI).

Таблица 2. Показатели уровня кальция, альбумина и паратгормона в крови до и после операции

Показатель | Перед операцией | О П Е Р А Ц И Я | После операции, сутки | ||||

1 | 2 | 3 | 15 | 21 | |||

Саскорр (2,20–2,65 ммоль/л) | 3,14 | 2,42 | 2,48 | 2,18 | 2,04 | 2,09 | |

Альбумин (35–52 г/л) | 36,2 | 32,3 | 30,3 | 36,7 | 35,8 | 38,2 | |

ПТГ (15–65 пг/мл) | 1320,1 | 229,3 | - | - | 106,0 | 104,2 | |

Примечание. Саскорр — кальций, скорректированный на альбумин, ПТГ – парагормон.

ОБСУЖДЕНИЕ

В последние годы ПГПТ из довольно редкого заболевания переместился на 3 место по распространенности, уступая лишь сахарному диабету и заболеваниям щитовидной железы [6]. Во многом на это повлияло внедрение рутинного биохимического скрининга с начала 1970-х гг. в странах Северной Америки и Западной Европы. В странах, в том числе России, где активный скрининг не проводится, ПГПТ регистрируют гораздо реже. Для диагностики заболевания предложено использовать определение в крови уровней общего кальция, ПТГ, фосфора, креатинина, альбумина, 25(ОН)D, а также суточную экскрецию кальция с мочой для исключения доброкачественной семейной гипокальциурической гиперкальциемии, принципы лечения которой кардинально отличаются. При подозрении на нормокальциемический вариант ПГПТ или у пациентов с гипоальбуминемией следует оценивать уровень ионизированного кальция в сыворотке, а для общего скрининга достаточно определять кальций, скорректированный на альбумин [2].

Представленный нами клинический случай показывает важность своевременной диагностики и лечения ПГПТ. Пациентке неоднократно проводились эндопротезирование суставов по поводу остеоартроза, который мог быть обусловлен развитием эрозивной артропатии вследствие субпериостальной, субхондральной резорбции и кальцификации суставного хряща, описанных при ПГПТ [7]. На протяжении длительного времени у женщины также наблюдалось повышение ЩФ, что можно считать косвенным маркером повышенной костной резорбции [8]. Кроме того, у больной развилась язвенная болезнь желудка и постепенно снижалась СКФ. Следует отметить, что у пациентки наблюдались не только привычные, классические симптомы ПГПТ. Неконтролируемая артериальная гипертензия, НТГ, на что указывает повышенный уровень гликированного гемоглобина, выраженная мышечная слабость в дистальных частях конечностей также, вероятно, обусловлены прогрессированием данного заболевания. Обращало на себя внимание ухудшение контроля АД с частыми гипертоническими кризами и нарушением мозгового кровообращения. Однозначного влияния ПГПТ на ренин-ангиотензиновую систему не обнаружено, однако в нескольких исследованиях продемонстрировано снижение ангиотензина II и альдостерона после удаления аденомы ОЩЖ [9][10].

Кроме артериальной гипертензии, при различных вариантах ПГПТ чаще диагностируются нарушения углеводного обмена, что значимо повышает риск сердечно-сосудистых осложнений. Патогенетические механизмы формирования этих нарушений при гиперфункции ОЩЖ не до конца ясны, однако существует ряд гипотез. Предполагается, что на фоне гиперкальциемии избыточная активация кальций-чувствительного рецептора (CaSR) может приводить к нарушению толерантности к глюкозе вследствие уменьшения массы островков поджелудочной железы и гипоинсулинемии, а также отсутствия глюкозоопосредованного подавления секреции глюкагона. Повышенный уровень ПТГ также ассоциирован со снижением чувствительности транспортера глюкозы GLUT4 на мембране клеток мышечной и жировой тканей мышей линии 3T3-L1. Не исключается влияние на углеводный обмен и таких продуктов костного метаболизма как остеокальцин [10][11].

Вследствие отсутствия однозначных клинических, лабораторных и инструментальных данных за ПГПТ при первом посещении эндокринолога нарушение кальциевого обмена было трактовано как вторичный гиперпаратиреоз, из-за чего дальнейший диагностический поиск не производился. На протяжении 7 лет с момента обнаружения нарушений кальциевого обмена и посещения врачей различных специальностей никто не придал должного значения симптомам ПГПТ, и несвоевременная диагностика заболевания привела к значительному росту опухоли. Размеры образования и тяжесть течения ПГПТ не исключали злокачественное поражение ОЩЖ. Рак ОЩЖ встречается в менее чем 1% случаев и характеризуется более стремительным ростом и агрессивным течением, высокими значениями гиперкальциемии и ПТГ, частым сочетанием таких осложнений, как фиброзно-кистозный остеит и нефролитиаз [2]. В нашем случае высокий уровень ПТГ, вероятно, был обусловлен и вторичной реакцией на сниженную СКФ.

По литературным данным, частота эктопированных аденом ОЩЖ варьирует от 15 до 25%. Данный случай представляет клинический интерес из-за редкости эктопического расположения аденомы в средостении, что встречается в 1–2% всех атипично расположенных паратиром [6, 13, 14]. Особенность локализации этого типа опухоли не позволила визуализировать ее при УЗИ, а ориентировочное расположение по данным планарной сцинтиграфии было точно топографо-анатомически определено с помощью СКТ грудной клетки, что подчеркивает необходимость проведения нескольких визуализирующих исследований для топической диагностики опухоли.

В настоящее время приоритет при удалении опухолей средостения отдается в пользу применения малоинвазивных видеоторакоскопического или робот-ассистированного доступа, что обусловлено их значимыми преимуществами в виде меньшей интенсивности болевого синдрома и частоты послеоперационных осложнений, сокращения периода госпитализации и лучшего косметического эффекта [15]. Однако несмотря на лучшую визуализацию, неотъемлемым условием для применения этой хирургической технологии является точная дооперационная топическая диагностика [16].

Достаточно большой объем эктопированной аденомы ОЩЖ, длительное интимное прилегание к стенке мембранозной части трахеи привели к ее дегенеративно-дистрофическим изменениям и истончению с последующим нарушением анатомической целостности при минимальном воздействии манжеты эндотрахеальной трубки. Поэтому это обстоятельство необходимо учитывать и проводить преднамеренное укрепление стенки трахеи прилежащими тканями, как это осуществляется в подобных случаях для предупреждения послеоперационных осложнений [17].

Заключение

Ввиду многообразия клинических проявлений ПГПТ врачам любой специальности следует помнить об этом заболевании и при подозрении проводить диагностический поиск. Учитывая распространенность малосимптомных форм, целесообразно внедрять рутинный биохимический скрининг, перенимая опыт зарубежных коллег. Следует обращать внимание не только на классические, но и на менее специфичные симптомы гиперпаратиреоза: эрозивная артропатия, плохо контролируемая артериальная гипертензия, гипергликемия и мышечная слабость должны насторожить врача любой специальности, ведь ранняя диагностика и лечение ПГПТ позволит избежать тяжелых полисистемных осложнений.

Дополнительная информация

Согласие пациента. Пациент добровольно подписал информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме в журнале «Эндокринная хирургия».

Участие авторов. Все авторы принимали непосредственное участие в лечении пациента, внесли существенный вклад в подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию до публикации.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Список литературы

1. Яневская Л.Г., Каронова Т.Л., Слепцов И.В. и др. Первичный гиперпаратиреоз: клинические формы и их особенности. Результаты ретроспективного исследования // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2019. — Т.15. — №1. — С. 19-29. doi: https://doi.org/https://doi.org/10.14341/ket10213

2. Мокрышева Н.Г., Еремкина А.К., Мирная С.С., и др. Клинические рекомендации по первичному гиперпаратиреозу, краткая версия // Проблемы эндокринологии. — 2021. — Т. 67. — №4. — С. 94-124. doi: https://doi.org/10.14341/probl12801

3. Мокрышева Н.Г., Добрева Е.А., Маганева И.С., и др. Первичный гиперпаратиреоз в России по данным регистра // Проблемы эндокринологии. — 2019. — Т. 65. — №4. — С. 300-310. doi: https://doi.org/10.14341/probl9946

4. Walker MD, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(2):115-125. doi: https://doi.org/10.1038/nrendo.2017.104

5. Zavatta G, Clarke BL. Normocalcemic Primary Hyperparathyroidism: Need for a Standardized Clinical Approach. Endocrinol Metab (Seoul). 2021;36(3):525-535. doi: https://doi.org/10.3803/EnM.2021.1061

6. Васильев П.В., Скоробогатов М.М., Джафарова Б.З., Семков Н.Г., Климович Н.В. Хирургическое лечение первичного гиперпаратиреоза с эктопированной аденомой паращитовидной железы в средостение // Тихоокеанский медицинский журнал. — 2023. — №2. — С.73–76. doi: https://doi.org/10.34215/1609-1175-2023-2-73-76

7. Мокрышева Н.Г., Еремкина А.К., Мирная С.С. и др. Патологические изменения в суставах и мышцах при первичном гиперпаратиреозе // Остеопороз и остеопатии. — 2018. — Т. 21. — №4. — С.10-18. doi: https://doi.org/10.14341/osteo9783

8. Закиров Ф.Х., Красильников А.А., Лубышев Е.А., Чубанова Г.Р. Перспективы использования биомаркеров остеопороза в диагностике и лечении // Хирургическая практика. — 2019. — №1. — С. 45-47. doi: https://doi.org/10.17238/issn2223-2427.2019.1.45-47

9. Добрева Е.А., Бибик Е.Е., Еремкина А.К. и др. Динамика параметров ренин-ангиотензин-альдостероновой системы после хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза // Терапевтический архив. — 2020. — Т. 92. — №10. — С. 63–69. doi: https://doi.org/10.26442/00403660.2020.10.000725

10. Добрева Е.А., Бибик Е.Е., Еремкина А.К., Реброва О.Ю., Никанкина Л.В., Малышева Н.М., Мокрышева Н.Г. Взаимосвязь показателей кальциевого обмена и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при первичном гиперпаратиреозе в дои раннем послеоперационном периодах // Артериальная гипертензия. — 2019. — Т. 25. — №6. — С. 630–638 doi: https://doi.org/10.18705/1607419X-2019-25-6-630-638

11. Бибик Е.Е., Еремкина А.К., Крупинова Ю.А., Добрева Е.А., Мокрышева Н.Г. Нарушения углеводного обмена и другие метболические изменения при первичном гиперпаратиреозе // Сахарный диабет. — 2020. — Т. 23. — №5. — С. 459–466. doi: https://doi.org/10.14341/DM12436

12. Babinsky VN, Hannan FM, Ramracheya RD et al. Mutant Mice With Calcium-Sensing Receptor Activation Have Hyperglycemia That Is Rectified by Calcilytic Therapy. Endocrinology. 2017;158(8):2486-2502. doi: https://doi.org/10.1210/en.2017-00111

13. Слащук К.Ю., Дегтярев М.В., Румянцев П.О., и др. Методы визуализации околощитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе. Обзор литературы // Эндокринная хирургия. — 2019. — Т. 13. — №4. — С. 153-174. doi: https://doi.org/10.14341/serg12241

14. Khalaf SH, Sarwani AA, George SM, Al Saeed MK. Primary hyperparathyroidism caused by an ectopic parathyroid adenoma in an uncommon location: a case report. J Taibah Univ Med Sc 2021;16(5):782e787. doi: https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2021.02.010

15. Топольницкий Е.Б., Бородина Ю.А. Видеоторакоскопические вмешательства при опухолях и кистах средостения // Эндоскопическая хирургия. — 2020. — Т. 26. — №6. — 17-21. doi: https://doi.org/10.17116/endoskop20202606117

16. Яблонский П.К., Кузьмичев А.С., Шепичев Е.В., Акинчев А.Л., Матвеева З.С. Роботизированная торакоскопическая паратиреоидэктомия при эктопированной в средостение аденоме околощитовидной железы // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. — 2021. — Т. 180. — №1. — С. 89–93. doi: https://doi.org/10.24884/0042-4625-2021-180-1-89-93

17. Топольницкий Е.Б., Дамбаев Г.Ц., Шефер Н.А., Ходоренко В.Н., Гюнтер В.Э. Замещение циркулярных дефектов трахеи лоскутом аутоперикарда в комбинации с никелид-титановой сеткой (экспериментальное исследование) // Вестник новых медицинских технологий. — 2012. — Т. XIX. — №3. — С. 97–99.

Об авторах

Е. Б. ТопольницкийРоссия

Топольницкий Евгений Богданович - д.м.н., доцент.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Т. А. Милованова

Россия

Милованова Татьяна Анатольевна - к.м.н.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Д. Г. Апальков

Россия

Апальков Добрыня Геннадьевич

634063, Томск, ул. Ивана Черных, д. 96

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Е. Е. Бибик

Россия

Бибик Екатерина Евгеньевна - к.м.н. научный сотрудник.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

А. И. Гончарова

Россия

Гончарова Алина Игоревна - врач-эндокринолог.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

М. О. Цветухин

Россия

Цветухин Михаил Олегович - врач-терапевт.

Томск

Конфликт интересов:

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Топольницкий Е.Б., Милованова Т.А., Апальков Д.Г., Бибик Е.Е., Гончарова А.И., Цветухин М.О. Первичный гиперпаратиреоз вследствие эктопированной в средостение аденомы околощитовидной железы (клинический случай). Эндокринная хирургия. 2024;18(3):36-42. https://doi.org/10.14341/serg12840

For citation:

Topolnitskiy Y.B., Milovanova T.A., Apalkov D.G., Bibik Е.Е., Goncharova A.I., Tsvetukhin M.O. Primary hyperparathyroidism caused by an ectopic parathyroid adenoma in the mediastinum (case report). Endocrine Surgery. 2024;18(3):36-42. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/serg12840

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).