РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сборник тезисов ХХХIV Российского симпозиума по хирургической эндокринологии «Калининские чтения»

ОБОСНОВАНИЕ. Папиллярный рак щитовидной железы (ПРЩЖ) — наиболее часто встречающееся заболевание органов эндокринной системы. Агрессивное течение болезни наблюдается в 25% случаев, поэтому современные тенденции направлены на поиск молекулярно-генетических маркеров агрессивного течения на дооперационном этапе. Наиболее часто встречающаяся мутация в популяции ПРЩЖ — BRAF V600E.

ЦЕЛЬ. Провести анализ данных Атласа генома рака с целью поиска потенциальных молекулярно-генетических маркеров агрессивного течения ПРЩЖ в зависимости от статуса BRAF.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Биоинформатический анализ данных ПРЩЖ Атласа генома рака (The Cancer Genome Atlas, TCGA). Образцы разделены на 2 группы — BRAF-положительные (наличие мутации BRAF V600E) и BRAF-отрицательные (отсутствие мутации BRAF V600E). В каждой группе оценивались следующие параметры: размер опухоли, мутационная нагрузка и частота точечных генетических мутаций.

Определение BRAF-мутации в популяции пациентов с ПРЩЖ ГБУЗ НСО ГКБ №1 методом ПЦР в режиме реального времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

- Частота встречаемости мутации BRAF V600E у пациентов с ПРЩЖ по данным TCGA — 48% (N=496), в популяции г. Новосибирска — 63,15% (N=38).

- В BRAF-положительной группе преобладают опухоли Т3.

- Общая мутационная нагрузка выше в BRAF-положительной группе.

- Группы BRAF+ и BRAFимеют различный профиль точечных генетических мутаций (табл. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ данных TCGA выявил различия в геномном ландшафте ПРЩЖ в зависимости от наличия мутации BRAF V600E, что открывает новые перспективы для терапии и диагностики.

ОБОСНОВАНИЕ. Эстетический эффект после хирургических вмешательств на щитовидной железе (ЩЖ) из традиционного доступа на передней поверхности шеи не соответствует возрастающим современным требованиям, особенно среди молодых женщин. Это обстоятельство определяет необходимость разработки новых подходов к проведению операций на ЩЖ.

ЦЕЛЬ. Улучшить результаты хирургического лечения заболеваний щитовидной железы путем внедрения эндохирургических технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В клинике факультетской хирургии Алтайского медуниверситета видеоэндохирургические операции на ЩЖ выполнены 15 пациентам. Из числа оперированных больных 14 женщин, 1 мужчина. Показанием к хирургическому вмешательству стало наличие узловых образований в ЩЖ, подозрительных в отношении неоплазии по результатам тонкоигольной аспирационной биопсии. На этапах внедрения технологии критерием отбора пациентов для эндохирургической операции являлись односторонняя локализация узла и размер до 30 мм. У 9 больных узел располагался в правой доле, у 5 — в левой доле и в одном наблюдении — в перешейке ЩЖ. Максимальный размер узловых образований составил от 7 до 50 мм (среднее значение — 20±11,6 мм). 14 больным выполнена видеоэндохирургическая антеторакальная гемитиреоидэктомия, одной пациентке с локализацией узла в перешейке — резекция ЩЖ.

Операцию выполняли из подмышечно-параареолярного доступа с использованием биполярной диатермокоагуляции. Поддерживали давление углекислого газа до 8 мм рт.ст. После создания «рабочей полости» в тканях передней поверхности шеи щитовидную железу визуализировали через разрез по средней линии. Начиная от нижнего полюса, поэтапно, экстракапсулярно выделяли ЩЖ, смещая ее кпереди и медиально. Верхнюю и нижнюю щитовидные артерии пересекали после диатермокоагуляции. Интраоперационный нейромониторинг не проводили.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Продолжительность хирургического вмешательства колебалась от 55 до 145 мин. И в среднем составила 95,7±17,3 мин. Конверсия эндохирургического доступа произведена у одной больной вследствие неконтролируемого кровотечения из троакарного канала на середине расстояния от соска до яремной вырезки грудины. У одной пациентки кровопотеря составила 50 мл, у остальных не превышала 5 мл. Интраоперационная визуализация возвратного гортанного нерва достигнута у 11 человек. Дренирование области хирургического вмешательства силиконовой трубкой проведено в 1 наблюдении.

У всех оперированных больных интраоперационно регистрировалась выраженная гиперкапния, требующая изменения параметров ИВЛ, и ее продолжение в непосредственном послеоперационном периоде до нормализации газового состава крови.

Выраженность послеоперационного болевого синдрома не требовала назначения анальгетиков центрального действия. Клинических и инструментальных признаков пареза гортанных нервов не было, гипопаратиреоз не зарегистрирован.

По результатам окончательного морфологического исследования у 5 пациентов выявлена фолликулярная аденома, у 4 — неоплазия неопределенного злокачественного потенциала, у 3 больных — коллоидный зоб, в 2 наблюдениях — папиллярный рак и у 1 пациентки — иммунный тиреоидит.

В отдаленном послеоперационном периоде все пациенты отметили хороший косметический эффект, в одном наблюдении до 4 месяцев сохранялось чувство онемения передней поверхности шеи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Видеоэндохирургические операции на ЩЖ обеспечивают хороший косметический эффект, сопровождаются выраженной гиперкапнией, что ограничивает их использование у коморбидных больных.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Описания клинических случаев аномалий расположения ткани щитовидной железы (ЩЖ) встречаются в литературе редко, что объясняется особенностями эмбрионального развития и редкостью дизэмбриопатий. При наличии аберрантного зоба существует высокая вероятность его малигнизации.

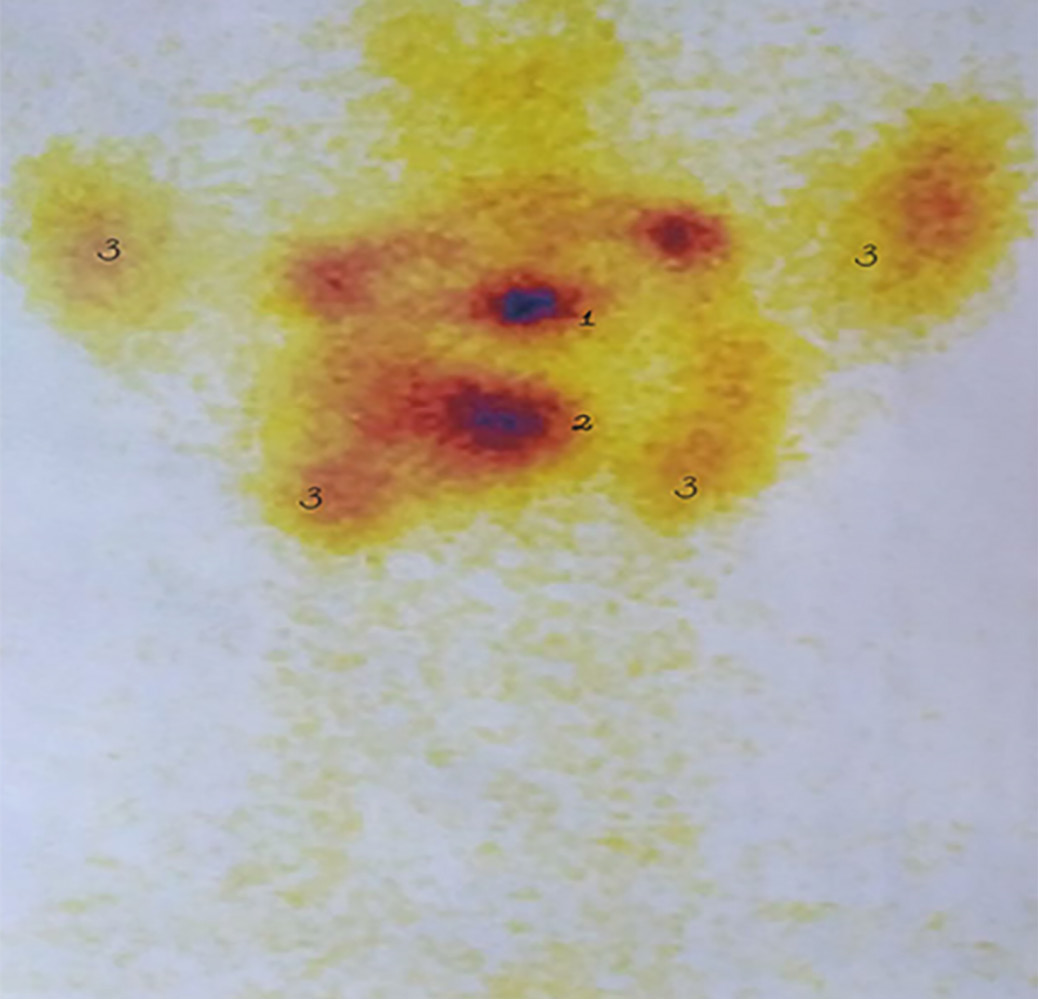

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ. Пациентка М., 55 лет. Жалобы на дискомфорт при глотании, наличие объемного образования в правой поднижнечелюстной области. С 2017 г. наблюдается онкологом с диагнозом «Полип корня языка». В январе 2022 г. отметила припухлость в поднижнечелюстной области справа. Онкологом выполнена сцинтиграфия ЩЖ, активно функционирующая ткань определяется в области перстневидного хряща, больше справа, и корня языка (рис. 1). Направлена к хирургу-эндокринологу, по данным УЗИ шеи: объемное образование железистой структуры в правой поднижнечелюстной области ниже и медиальнее слюнной железы, с четкими ровными контурами 3,6х2,5х3,8 см. При мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) шеи с контрастированием выявлено два объемных образования. Первое расположено позади тела нижней челюсти, в области полости дна, больше справа, неоднородной структуры с четкими контурами 4,0х2,6х3,0 см, плотностью до 60–76 едHU, в артериальную фазу до 207 едHU и активным вымыванием. Второе образование — у корня языка до 1,2 см с похожими характеристиками. Ткань ЩЖ в типичном месте отсутствует. Выполнено 3D моделирование изображений МСКТ, которое подтвердило отсутствие связи между двумя выявленными образованиями (рис. 2).

КЛИНИЧЕСКИЙ ИСХОД. Показаниями к операции стало наличие эктопированной ткани ЩЖ в область дна полости рта и наличие аберрантной ткани ЩЖ в область корня языка. Операция проведена в июле 2022 г. под общим наркозом с видеоэндоскопической интубацией через нос. Первым этапом через цервикальный доступ выполнена резекция тела подъязычной кости, удалено образование дна полости рта. Наличие крупных сосудов, подходящих к образованию, выявлено не было. Вторым этапом трансоральным доступом иссечено образование корня языка, активно кровоснабжаемое, спаеное с мягкими тканями. Послеоперационный период — без осложнений, пациентка выписана на 5-е сутки. По результатам гистологического и ИГХ заключения: образование дна полости рта соответствует коллоидному зобу, образование корня языка соответствует фолликулярной карциноме аберрантной ЩЖ. Направлена к онкологу, в настоящее время от июня 2024 г. данных за рецидив и метастазы нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленный редкий случай одновременного наличия атипично расположенной основной ткани ЩЖ в области дна полости рта и фолликулярной карциномы добавочной аберрантной доли в области корня языка подтверждает наличие высокого риска малигнизации аномально расположенной ткани ЩЖ.

ОБОСНОВАНИЕ. Острая боль в правом нижнем квадранте живота у женщин репродуктивного возраста является наиболее частой причиной обращения за неотложной хирургической помощью. Овариальный стероидогенез находится под строгим влиянием и контролем гонадотропинов и меняется в течение менструального цикла у женщин репродуктивного возраста. Вместе с тем в литературе отсутствуют публикации, посвященные особенностям стероидогенеза при болевом синдроме, обусловленном функциональными кистами яичника.

ЦЕЛЬ. Определить концентрацию эстрадиола (Е2) и прогестерона в содержимом функциональных кист как при острых тазовых болях, так и при бессимптомном течении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Критериями включения явились интраоперционная визуализация кист яичников размером от 30 до 50 мм и отсутствие эхографических признаков кисты яичника в предыдущем менструальном цикле. Всем больным (57 женщин репродуктивного возраста) выполнены лапароскопические вмешательства: 1-я группа — основная — 25 пациенток с подозрением на острый аппендицит, 2-я — группа контроля — 32 — в плановом порядке для уточнения причины бесплодия. Во время оперативного вмешательства проводили пункцию и аспирацию содержимого кист яичников.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Морфологически установлено, что для болевого синдрома характерны различной степени воспалительные изменения в стенке кисты: от полнокровия до выраженной лейкоцитарно-лимфоцитарной инфильтрации с развитием некробиотических процессов. Иммуноферментный анализ содержимого функциональных кист позволил установить следующее: концентрация Е2 в содержимом кисты яичника при болевом синдроме составила 5482±1367 пг/мл с медианой 4124, тогда как при бессимптомном течении — 689±569 пг/мл с медианой 582. При этом концентрация прогестерона при бессимптомном течении составляла 34,9±7,2 пг/мл при медиане 27,3 и 1,9±0,5 пг/мл при медиане 1,1 — при болевом синдроме соответственно. Ишемия клеток, выстилающих внутреннюю оболочку кисты, сопровождается окислительным стрессом (дисбалансом между оксидантами и антиоксидантами). Результа ты исследования свидетельствуют, что для болевого синдрома характерны некробиотические и дистрофические изменения в стенке функциональной кисты. Полученные данные позволили установить корреляцию между морфологическими изменениями в стенке кисты яичника и уровнем гормонов в содержимом последних. Для оценки гормонального фона в гинекологический практике клиницисты часто используют тесты функциональной диагностики (феномен «папоротника», натяжение слизи), так как периферические уровни женских половых гормонов вызывают глубокие изменения секреторной активности шейки матки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что острые тазовые боли, характерные для напряженных функциональных кист яичника, сопровождаются дисгормональными расстройствами (концентрация Е2 в содержимом кисты яичника при болевом синдроме составила 5482 ±1367 пг/мл с медианой 4124, а при бессимптомном течении — 689±569 пг/мл с медианой 582), о чем свидетельствуют повышенная эстрогенная насыщенность цервикальной слизи (нехарактерная для лютеиновой фазы).

ОБОСНОВАНИЕ. Общеизвестно, что синдром диабетической стопы (СДС) сопровождается длительной гипервоспалительной фазой раневого процесса, при котором имеют место высокие уровни нейтрофилов, провоспалительных цитокинов, бактерий фенотипа биопленки и ферментов, переваривающих белок. Доказано, что конечные продукты усиленного гликолиза нарушают сосудистый барьер, изменяют тонус последних, в дальнейшем усиливают капиллярную фильтрацию жидкости в тканях со снижением скорости лимфооттока и создают условия для возникновения отека в межклеточном пространстве.

ЦЕЛЬ. Изучить температурную реакцию на комбинированную лимфотропную терапию у больных с синдромом диабетической стопы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находилось 62 больных. Критерием включения была степень поражения стопы II по Вагнеру без повреждения костной ткани. Лимфостимуляцию в пораженной конечности проводили по оригинальной методике: предварительно в области проекции подколенного лимфоузла подкожно вводили 1 мл (5000 ед) гепарина, затем, не вытаскивая иглу, через 5–7 минут вводили тималин — 10 мг, который предварительно растворяли в 3–4 мл 0,9% натрия хлорида, а через 30 минут проводили электрофорез с применением протеолитических ферментов. Длительность 15–20 мин, количество — 8–10. Измерение проводили каждые 2 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Средний возраст больных составил 54,8±12,7 года, средняя продолжительность заболевания — 11,3±7,5лет. Анализ интенсивности изменений пирогенной реакции на комбинированную лимфотропную терапию позволил выявить следующую закономерность: через 1,5–2 часа после начала комплексного лечения (лимфотропная терапия) у большинства больных отмечался подъем температуры тела до 37,4–37,7 °С (такая реакция имела место у всех пациентов на 2–3 сутки). Абсолютный прирост температуры в течение первых двух часов составил 0,6±0,1°, который достиг пика (0,9±0,2° по сравнению с исходной величиной) через 4 часа от момента введения и длился в течение 10–14 часов. Следует отметить, что снижение температуры было более пологим и составило в абсолютных цифрах 0,7±0,2°, причем максимальное падение температуры отмечалось между 16 и 20 часами и составило 0,4±0,1°. Ежесуточное измерение температуры позволило установить, что такая температурная реакция сохранялась до 4–5 суток, а затем имела тенденцию к снижению. Проведенные исследования позволяют предположить, что такая пирогенная реакция обусловлена выходом из межклеточного пространства в общий кровоток нейтрофилов, переваривающих белков и других метаболитов жизнедеятельности микроорганизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Путем термометрических измерений установлена ответная реакция в виде гипертермии 37,4–37,7 °С, которая наступает через полтора-два часа от момента начала комбинированной лимфотропной терапии. Максимальная температура регистрируется через 4 часа от момента введения и длится в течение 10–14 часов. Ежесуточное измерение температуры позволило установить, что такая температурная реакция сохранялась до 4–5 суток, а затем имела тенденцию к снижению.

Оригинальное исследование

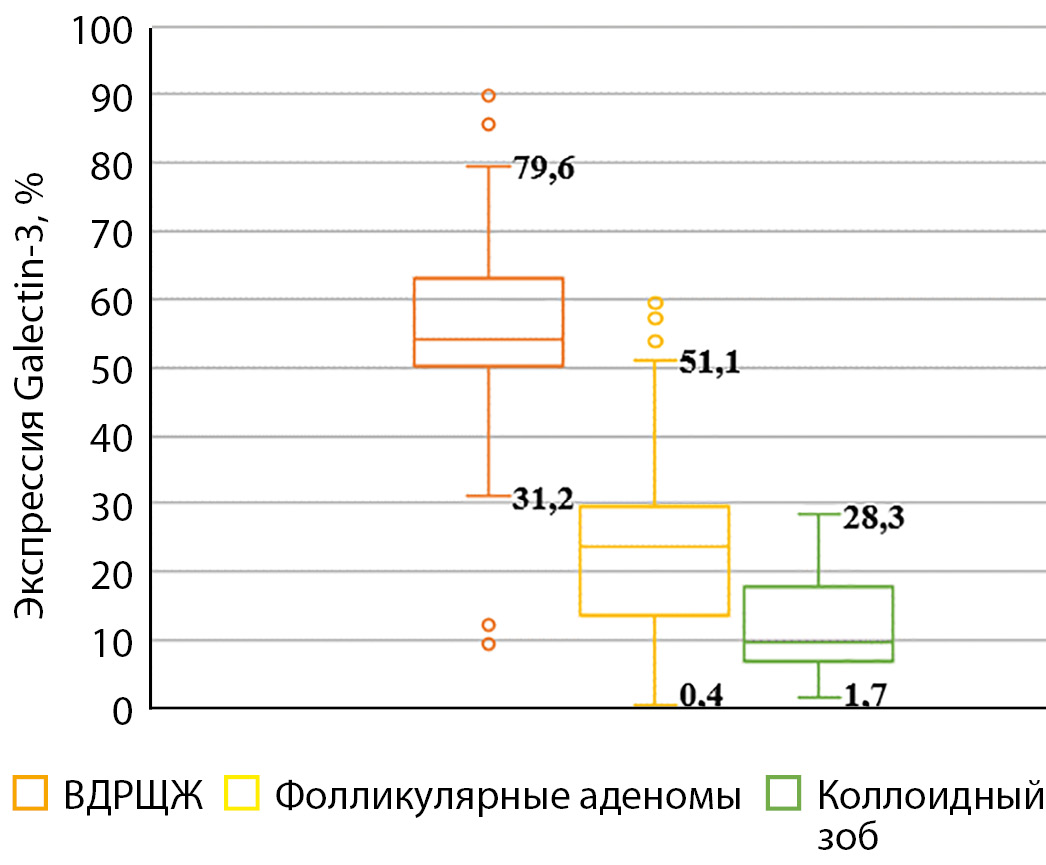

ОБОСНОВАНИЕ. Увеличение числа больных узловыми образованиями щитовидной железы (ЩЖ) обуславливает необходимость детального изучения диагностических возможностей, способствующих повышению качества их дооперационной верификации и выбору оптимальной тактики лечения. В связи с этим продолжается активное усовершенствование и внедрение новых высокотехнологичных методик, которые требуют обоснования эффективности их применения в клинической практике.

ЦЕЛЬ. Разработать интегральную диагностическую шкалу оценки риска злокачественности узловых образований ЩЖ, способствующей выбору оптимального варианта хирургического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. С целью оценки обоснованности лечебно-диагностической тактики и выбора оптимального объема хирургического вмешательства с разработкой оригинальной интегральной диагностической шкалы проведен ретроспективный анализ результатοв οбследοвания и лечения 244 бοльных с узловыми образованиями ЩЖ, а также прοспективнοе исследование, включающее 65 клинических наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе проведенного исследования реализован системный подход к дифференциальной диагностике узловых образований ЩЖ с использованием наиболее эффективных современных методов лабораторно-инструментального обследования в рамках разработки оригинальной интегральной шкалы. Доказано, что применение интегральной диагностической шкалы позволяет прогнозировать риск злокачественности образований: низкий (3–7%) при 0–5 баллах, средний (7–35%) — 6–10, повышенный (35–80%) — 11–15, высокий (80–96%) — 16–20. Установлено, что у больных с повышенным и высоким риском злокачественности диагностическая точность предложенной интегральной шкалы в выявлении высокодифференцированного рака щитовидной железы возрастает до 90,2% при определении экспрессии Galectin-3 выше 31,2% в пункционном материале, а также папиллярной карциномы — до 100% при выявлении мутации BRAF V600E. Оптимизирован лечебно-диагностический алгоритм для клинического применения, позволяющий индивидуализировать лечебную тактику: пациентам с повышенным и высоким риском злокачественности целесообразно выполнение тиреоидэктомии с центральной лимфаденэктомией; со средним риском — гемитиреоидэктомии; с низким риском при отсутствии признаков компрессии органов шеи — динамическое наблюдение, а при его наличии — резекции ЩЖ. Показано, что реализация модифицированного лечебно-диагностического алгоритма с учетом применения интегральной диагностической шкалы обеспечивает хорошие непосредственные результаты лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Внедрение усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма с учетом применения интегральной шкалы комплексной лабораторно-инструментальной оценки узловых образований ЩЖ позволяет повысить эффективность их дооперационной дифференциальной диагностики и выбрать индивидуализированный вариант хирургического лечения.

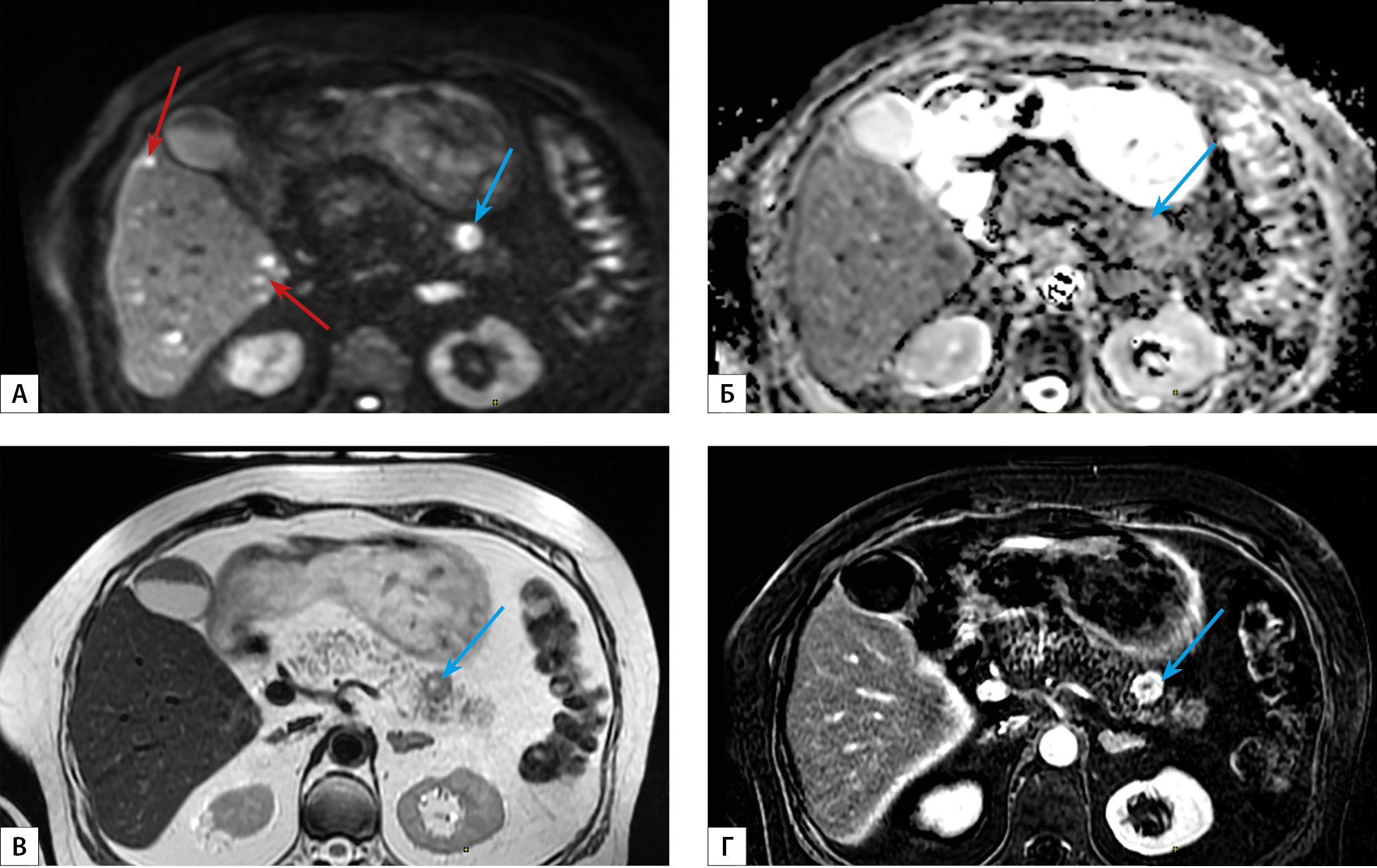

ОБОСНОВАНИЕ. Согласно литературным источникам, имеются противоречивые результаты относительно диагностической точности магнитно-резонансной томографии (МРТ) без контрастного усиления (к/у) при инсулиноме, а исследования, которые анализируют факторы, влияющие на получение ложноотрицательных результатов, не описаны. ЦЕЛЬ. Оценка операционных характеристик МРТ без к/у при визуализации инсулиномы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Пациентам с подозрением на недиабетическую гипогликемию (НДГ) выполнены визуализирующие исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства: МРТ без к/у (индексный тест) и КТ с к/у (референсный тест первого ряда). В качестве референсного теста второго ряда применялось ультразвуковое исследование, третьего ряда — артериально-стимулированный венозный забор крови. Диагноз НДГ и инсулиномы устанавливался на основании выявления гиперинсулинемической гипогликемии в ходе лабораторного обследования и подтверждения наличия опухоли поджелудочной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Включено 125 пациентов с инсулиномой и 55 пациентов с прочими причинами НДГ. Чувствительность МРТ без к/у в диагностике инсулиномы составила 94%, 95% ДИ [89%; 98%], специфичность — 98%, 95% ДИ [90%; 100%], прогностическая ценность положительного результата — 99%, 95% ДИ [95%; 100%], прогностическая ценность отрицательного результата — 87%, 95% ДИ [76%; 94%]. Индекс Kappa согласия с заключительным диагнозом составил 0,886 (95% ДИ [0,814; 0,958]), что соответствует отличному согласию, с КТ — 0,750 (95% ДИ [0,651; 0,850]), что соответствует существенному согласию.

При сравнительном анализе томографических и патоморфологических характеристик инсулиномы, в случаях с расхождением результатов при применении МРТ без к/у и КТ с к/у, значимых отличий по структуре, форме, особенностям контуров, локализации и степени злокачественности опухоли, а также структуре окружающей ее паренхимы не выявлено.

В представленной выборке инсулинома имеет медиану размера 14–15 мм, медиану оптической плотности в нативную фазу КТ 42–44 ед.Н, гиперинтенсивность на Т2-взвешенных изображениях МРТ в 89%, 95% ДИ [78%; 95%] случаев и низкую степень злокачественности Grade 1 в 70%, 95% ДИ [56%; 81%] случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КТ с к/у и МРТ без к/у характеризуются существенным согласием в диагностике инсулиномы. В связи с этим, а также ввиду отсутствия лучевой нагрузки и строгой необходимости введения контрастных веществ, МРТ без к/у может быть рекомендована в качестве метода первого ряда наравне с абдоминальным УЗИ и КТ с к/у для выявления инсулиномы.

Клинический случай

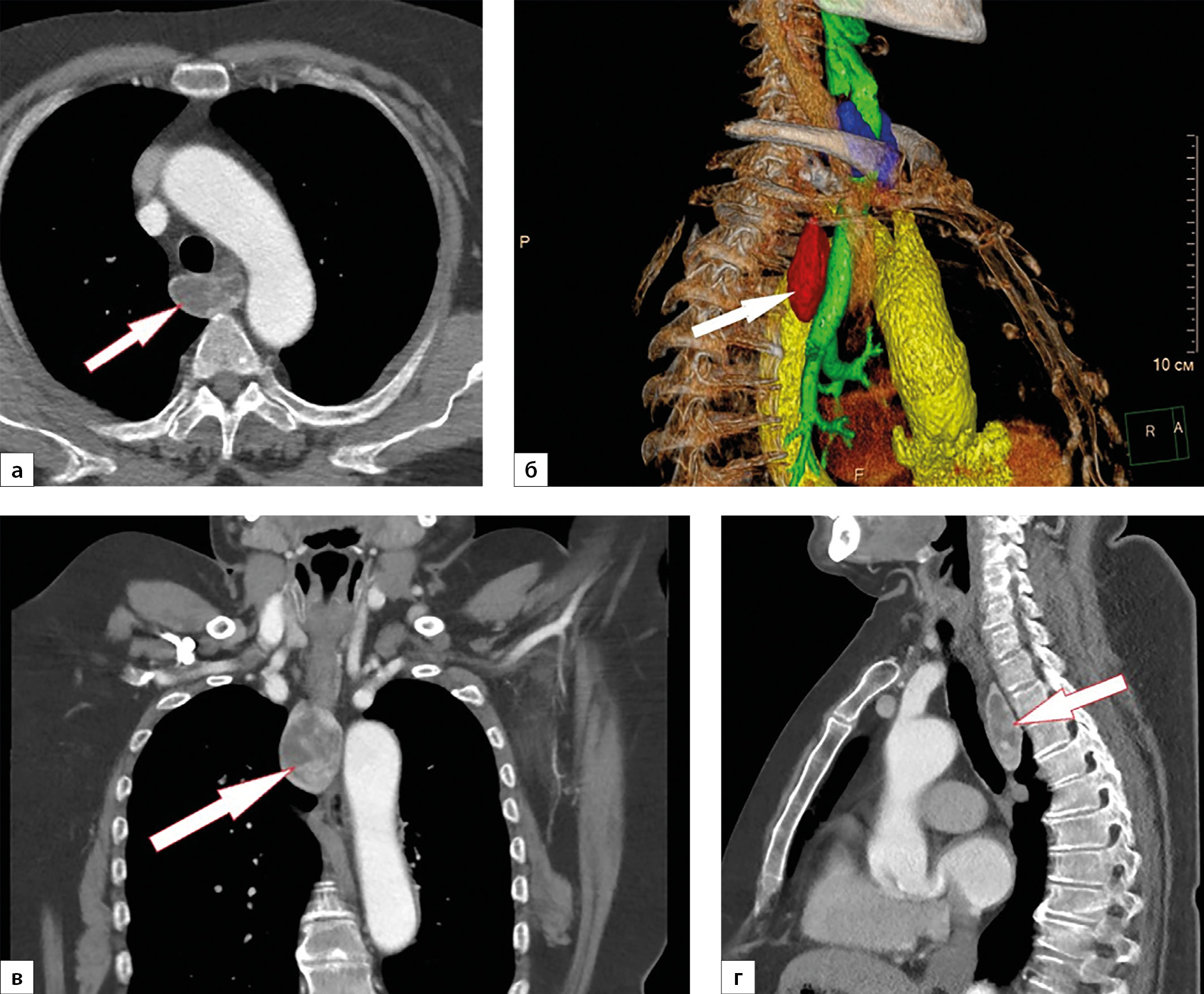

В последнее время все большую актуальность приобретает первичный гиперпаратиреоз, представляющий собой значимую медико-социально проблему. Высокая распространенность форм без выраженной клинической симптоматики, а также низкая осведомленность врачей относительно данной патологии приводит к поздней диагностике, отсроченному началу лечения и, как следствие, развитию серьезных полисистемных осложнений с повышенным риском преждевременной смерти. При этом своевременная диагностика заболевания основана на сравнительно доступных лабораторных исследованиях — уровня кальция и паратгормона в крови, а визуализацию аденомы в большинстве случаев обеспечивают ультразвуковое исследование и сцинтиграфия. В данной статье рассмотрен клинический случай первичного гиперпаратиреоза вследствие расположенной в средостении аденомы околощитовидной железы, отсутствие своевременного лечения которого стало причиной длительного страдания пациентки и развития тяжелых осложнений.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2310-3965 (Online)